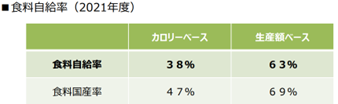

■食料自給率、食料国産率の関係を学ぼう(利用しているデータ:農林水省 日本の食料事情2022)

・食料自給率は、国内の食料全体の供給に対する飼料を含めた国内生産の割合をいう。

食料自給率には、カロリーベースと生産額ベースの2種類がある。

・食料国産率は、国内の食料全体の供給に対するそれが国内で生産されたかどうかで計算したもの。

畜産物の場合は、飼料自給率も関係し、輸入のエサを与えて生産した肉は飼料自給率がさがり、

結果として食料自給率も下がる。

・飼料自給率は、必要な飼料のうち、国産の飼料の割合をいう。

・畜産物の食料自給率=食料国産率×飼料自給率となる

以上のような関係から、食料国産率は47%であるが、自給率は38%となっている

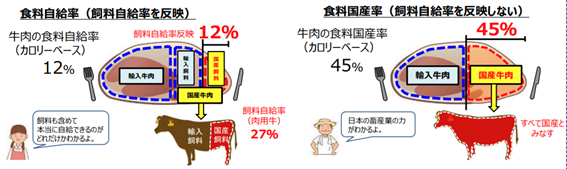

■肉や卵、牛乳などの例として牛肉の食料自給率を見ていこう

・肉や卵、牛乳などは、そのエサ(飼料)のほとんどを輸入に依存している。

・畜産物については国内で育てられていても、輸入した飼料を使って生産された分は、カロリーベースの食料自給率には算入されない。

・そのため、国内で生産された肉でも、輸入される飼料を与えたカロリーの分だけ、食料自給率のポイントは下がる。

・具体的な計算例)牛肉の食料自給率と食料国産率

牛肉の食料国産率は45%であるが、飼料自給率が27%であるので、 食料自給率は12%となる。(食料自給率=食料国産率45%×飼料自給率27%)

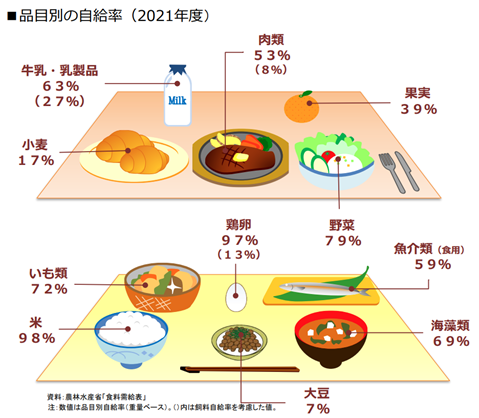

■身近な品目の自給率を見てみよう

%数値は重量ベースの品目別自給率、( )の中の%数値は飼料自給率を考慮した値である。思っているより低く感じる。

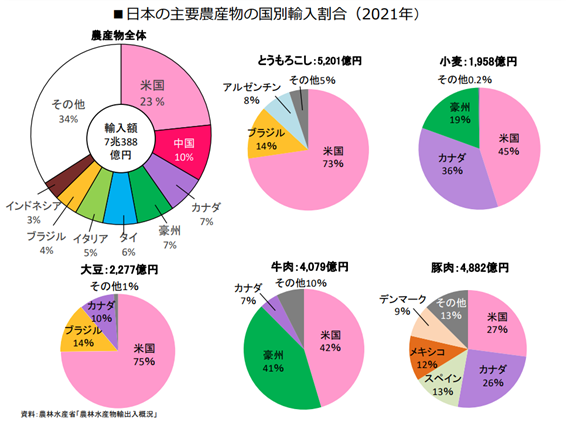

■主要農産物で、日本の輸入相手国を見てみよう。

輸入に頼る日本の食生活が見え、かつ、かなり米国に依存している。

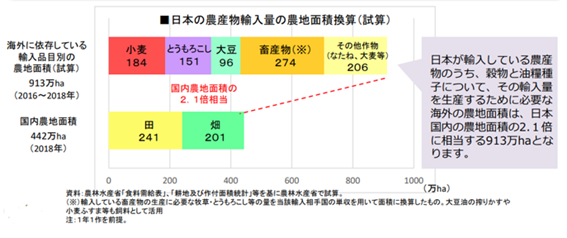

■日本で消費される食物を生産するために必要な農地を100とすると、国内にある農地は32(約1/3)しかない。

日本が輸入している穀物と油糧種子(大豆、菜種、ごまなど)を生産するために必要な海外の農地面積は、日本国内の農地面積の2.1倍 に相当する913万haとなる。

客観的、シニカルに見て日本の畑は外国にあるといえよう。しかし、日本が必要とする作物を、欲しいときに、欲しい分、ずっと分けてもらえるかは不確実だ。

日本は国土が狭い分、官民の産業技術で国を発展させ先進国と言われてきた。日本は今でも先進国といえるのだろうか。

本当に自立して発展している国とはどのような国だろう。食料も自前、産業もバランス良く、他国に依存しないでもやっていける国家だと思う。これまで個人が暮らしの利便性を追求するあまり、企業の競争も激化し、世界的に産業の分業が進んでしまった。今の流れでは、各国がそれぞれ食料自給と産業発展の両立を目指しても、その実現は難しい。これからは、一歩進んで、地球は一家、補完し合える体制になれば良いと思う。今のままでは、発展と破綻は表裏一体である。

コメント